先ほどまでは自分で入力した数式に対する答えや,自分で文字列を打ち込みそれを表示させるというプログラムを書きました.

今回は入力に応じて返答をするプログラムを書きます.

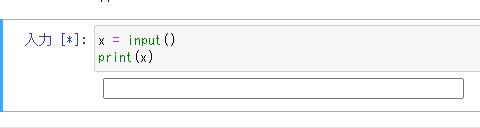

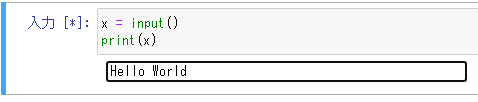

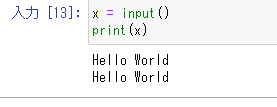

入力を受け付けるにはinput関数を使います.

x = input()

print(x)

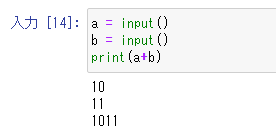

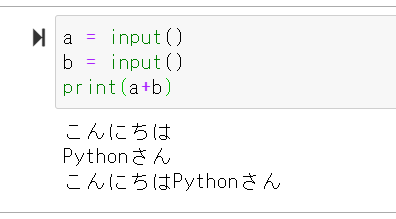

input関数を使って入力された2つの文字列を結合して返すプログラムを作ってみましょう.

a = input()

b = input()

print(a+b)

先ほどは文字列の結合を利用しましたが,input関数を使えば入力に応じた計算もできそうです. 次のコードを試してみましょう. 数値はなんでもいいですがここではa = 10, b = 11と入力してみます.

a = input()

b = input()

print(a+b)